|

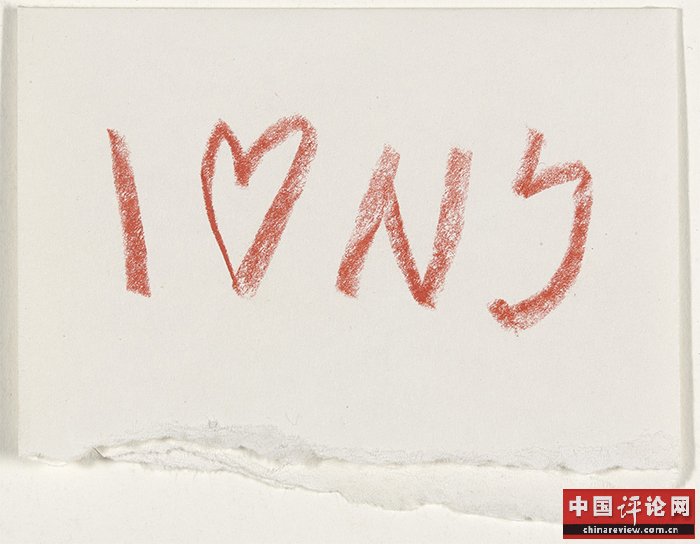

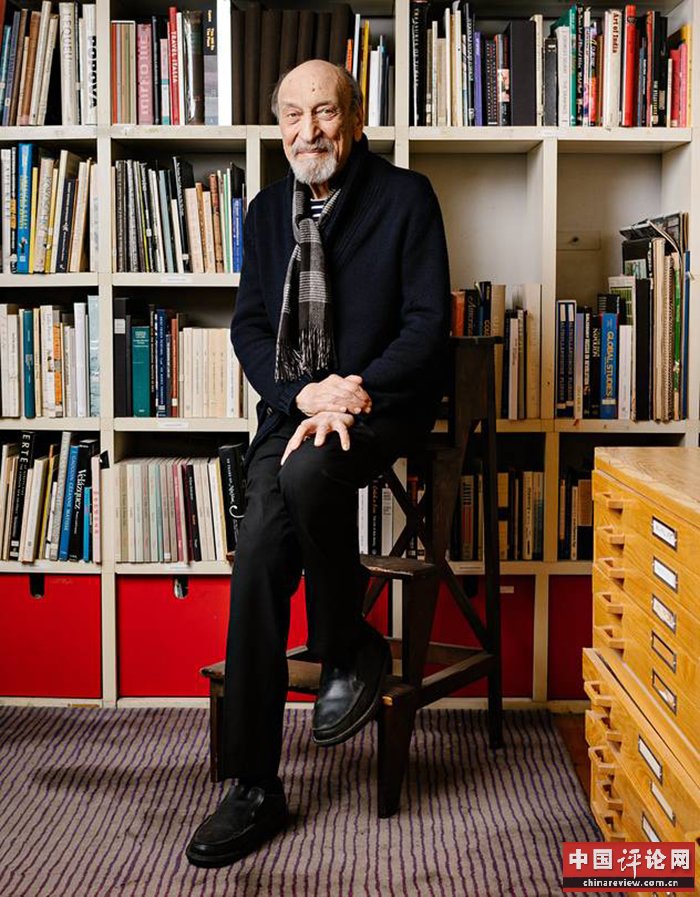

© Milton Glaser 文/程彦彬 2020年6月26日,弥尔顿·格雷泽(Milton Glaser)在纽约曼哈顿67街上的复式公寓里溘然长逝。这位跻身于现当代美国最知名的平面设计师之列的艺术家,怎么看,都是个地地道道的纽约客——在91年前的1929年,他出生在纽约南布朗克斯区,是《纽约杂志》(New York Magazine)的联合创始人。于八十年代在纽约创立的出版设计公司WBMG,则以这座城市特有的艺术格调,相继为全球50多种杂志、报纸和期刊进行过创意设计。自20世纪70年代以来,格雷泽以“机敏、奇妙且富有叙事性的娴熟绘画技巧”,为美国及世界的商业艺术图景提供了全新的思路。在1976年,格雷泽受纽约州政府委托设计的“I ♥ NY”标语一炮而红,它不仅使纽约旅游人气大幅攀升,更顶着“人类历史上最常被模仿logo”的头衔,成为现今最具影响力的世界性官方标语之一。 格雷泽与“I ♥ NY” 当时的格雷泽,是一个因设计唱片封面、书籍插图和海报而小有名气的平面设计师,但就连他应该也没有想到,这句简单直白的标语竟然能获得这样多的青睐——在此之前,他从未拥有过从事官方性质宣传的经验,而这个作品,不过是他坐在出租车后座上花15分钟在一张撕碎的信封上用红色蜡笔画下的。这张手稿现在被珍藏于纽约的现代艺术博物馆。

© Museum of Modern Art 他原以为,这项无偿设计的作品,是仅仅维持数月的宣传活动中,一个微不足道的组成部分,但是在见到这句口号后,纽约州政府对它表示了深切的喜爱,随即围绕它进行了一系列的后续宣传活动,不仅为它创作了一首同名歌曲,更把它注册为纽约州经济发展部所有的官方商标,自1977年以来,“I ♥ NY” 标语一直是包括纽约市在内的纽约州旅游广告基石。

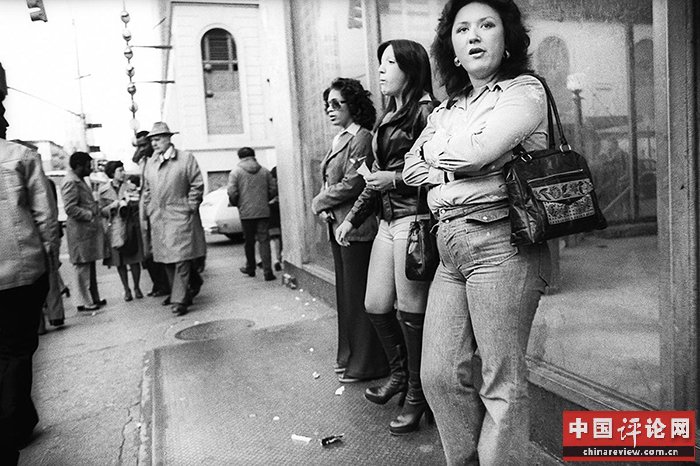

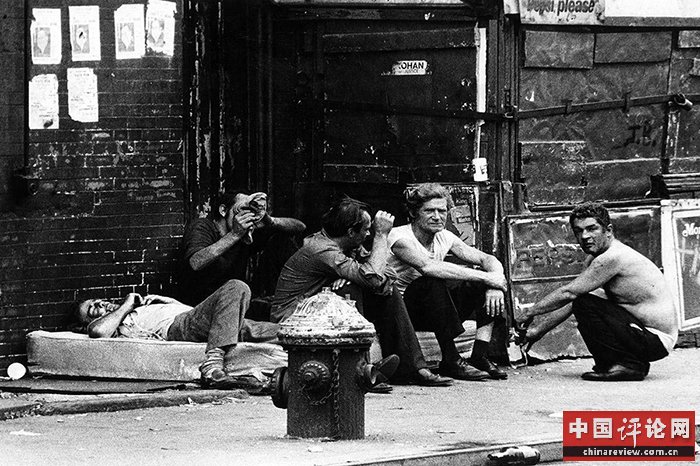

时代广场上的“I ♥ NY” 标志,© Pixabay 在现在,这也许会引来很多人的不解:这句看似平平无奇的标语,为何能获得那么大的影响力?连格雷泽自己,在接受2011年的杂志采访时,也坦言自己被这个“不是主意的主意”所取得的成就所震惊。但别忘了,这一切发生在上世纪70年代:在历经了二战后经济飞速发展的繁盛和六十年代的动荡喧闹之后,七十年代的纽约历经着产业结构调整的阵痛期。这座建立不过百年的新兴移民城市,正面临着来自内部与外部,经济与思想上的多重挑战。在全国经济均不景气的情况下,工作机会的减少使失业率增加,犯罪率也相应急剧攀升,吸毒者、性交易者、拾荒者比比皆是,市区里遍地垃圾,交通堵塞严重,治安状况恶劣。

70年代的纽约街景 这一切都让纽约的面貌呈现出不同于以往的灰暗色调,令游客避而远之。而在此情况下,纽约州政府的当务之急,便是挽救作为城市财政中重要经济来源的旅游业。但想要吸引游客,就必须弄清楚纽约这座城市意味着什么:它究竟是上东区纸醉金迷的名流盛会,华尔街无时无刻不在发生的金钱游戏;还是布朗克斯老旧的街区和底层劳动人民夜以继日的劳作,格林威治村里穷困艺术家反抗生活的波西米亚生活方式?历经百年波澜发展历程的纽约,似乎很难被某种单一的符号形象概括。事实上,纽约州政府实施旅游宣发的念头谋划已久,却一直不见成效,在“I ♥ NY” 标语诞生之前,只有一句口号和一段由百老汇女明星帕蒂·卢蓬演唱的广告歌,收效甚微,最后以不了了之的方式结束。

©Daily Mail 而弥尔顿·格雷泽和“I ♥ NY”改变了这一切。这条简练的讯息,更能在各种意义上与人产生共鸣。没有说教式的理念灌输,天花乱坠的特色介绍和高高在上的炫耀姿态,它呈现出的,是一种私人情感的单纯表达,主谓宾的简单句式直抒胸臆,不受约束,似乎体现着在纽约包容而自由的当代精神下,每个人都拥有参与表达的话语空间,拥有单纯而不受限的情感权利。这样一来,无论从哪个角度、哪个方面切入,对纽约这座城市的共同热爱都顺理成章,它的魅力,也就在不同人群的心目中呈现出不同的鲜明模样,言未尽而意深远,是击中人心的要义所在。

© Franco Folini 除了现代性十足的文本,作为设计师的格雷泽,创意天才当然不止于此。由四个字符构成的标语,简洁、明快而富有趣味,将图像几何美感发挥到极致:经典美式打字机字体下的黑色大写字符,在传递出文字原有讯息的基础上,更用其本身具有的线条感和造型感加强了视觉呈现的效果。一颗圆滚滚的红心对于“爱”这一抽象情感的表达,拥有不可比拟的直观作用——格雷泽创造的,是具有文字和图像双重特性的概念复合体,在观者心目中留下的,也将是文字内涵和纯粹造型的双重印象,让人眼前一亮,更难以忘怀。 在此之前,没有人这样做。从艺术史的观点看,这正体现着格雷泽的先锋。受到疲软经济的影响,上世纪70年代末的纽约文化界正经历着冷战局势与互联网时代到来之前, 最后一段寡淡暗沉的时光。精英文化与大众文化维持着分庭抗礼的状态,鸿沟与矛盾越发深重:一方面,诗人,演员,音乐家们依旧对纯粹的艺术怀有高尚的热情,大多都希望成为艺术献身的“烈士”。在绘画领域,清一色的学院派表现主义逐渐变得僵滞和造作,失却了最初的闪亮活力,与大众渐行渐远。另一方面,以涂鸦为代表的街头艺术开始兴起,与商业结合的新的艺术形态也呼之欲出——早在50年代中后期,以亚历克斯·卡茨等为代表的艺术家对于具象写实绘画的探索,呈现出其对于公众趣味和商业文化的别样理解。与他诞生于同一时代的格雷泽,则因平面设计的大众性质,更清楚如何将受众视点纳入创作考量之中。尤其是在整座城市暂时陷入困境中时,艺术设计抛弃自说自话的高傲传统,转而抒发大众情感的特性,就显得更为重要。

纽约地铁中的涂鸦,© Richard Sandler 言语与图像并行,私人情感被调动为公众体验。格雷泽用简单的四个字符做到了这些。T恤,马克杯,钥匙扣,冰箱贴,一旦添加上这个标语,任何物品都可以变成别具意义的纽约象征物——从旅游商业角度出发,这可是一笔稳赚不赔的买卖,或许也是吸引纽约州政府的一大原因。

“I ♥ NY”系列纪念品 格雷泽自发创造的标语新版本:“I ♥ NY MORE THAN EVER” 而在时光进入二十一世纪之后,这个标语在另一个时刻发挥了重要作用:2002年的“911”悲剧发生之后,格雷泽自发创造了标语的新版本:“I ♥ NY MORE THAN EVER”(“我比以往任何时候更爱纽约”)。在红心的左下角豁然可见一个黑色的瘀伤样斑点,代表着倒下的世贸中心。在事件发生的那一周,纽约视觉艺术学院的学生们自发组织起来,在纽约分发印制着新版标语的小海报,让街头各处步履匆匆的人们,都得以体会到他们内心汹涌澎湃的复杂情绪;而团结一心共度黑暗时刻的号召,更让纽约市民看到这座城市潜藏于漫漫历史风云中的强大凝聚力。在海报的下沿写着一行小字:“慷慨些吧。你的城市需要你。这张海报不做出售用途。”(Be generous. Your city needs you. This poster is not for sale.)

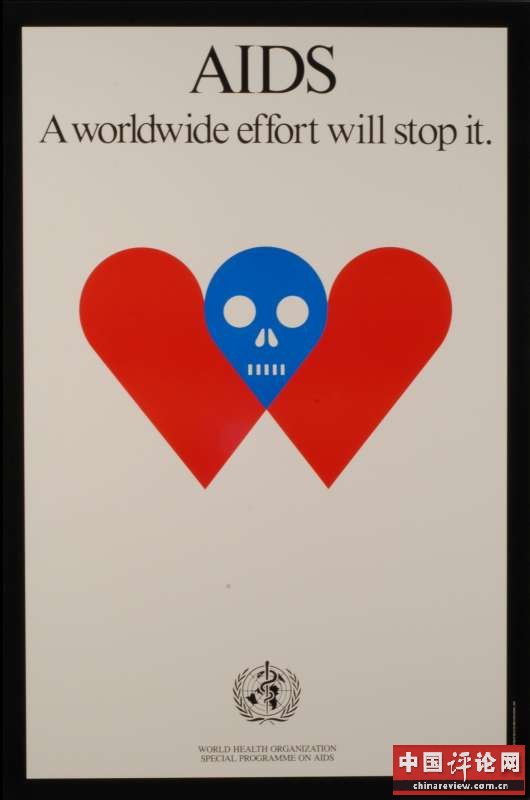

© Milton Glaser 格雷泽始终遵守着这个原则,即使“I ♥ NY”系列已经取得了世界性的成功,他却从未从中获利半分——这位艺术家始终坚信设计艺术的社会功用,多年来坚持投身于各种公共事业之中,为各种受歧视的弱势少数群体发声。在1987年,他为世界卫生组织艾滋病特别项目进行标志与海报设计。在画面的正中央,一颗蓝色的头骨位于重叠的两颗红心之间,表情木然,像是死亡将爱情割裂得支离破碎。在海报上方书写着:“艾滋病:世界范围内的努力将使其终结。”克制而悲悯,表达出希望全世界关注艾滋病的希望。在当年引起了世界各地的反思。

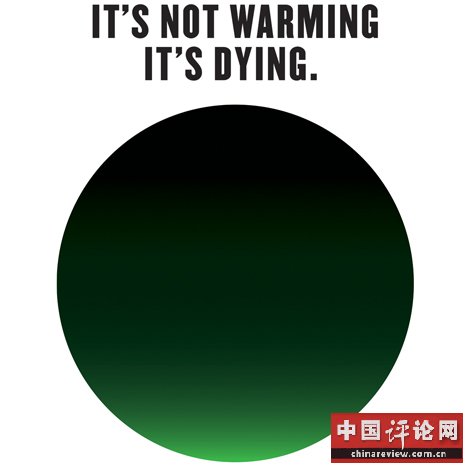

© Milton Glaser 在2014年,他发起了一场号召人们关注气候问题的活动:“这不是全球变暖,而是死亡”(IT’S NOT WARMING.IT’S DYING),设计海报中有一个象征地球的正圆形,它呈现渐变效果,末端仅余一小片鲜绿色,代表这颗星球正在人类的过度活动中慢慢走向衰亡和死寂,用尖锐的视觉效果刺激着人们的视觉神经,对于环保问题也由往常的温和言辞策略中跳脱出来,将其变成一场激烈的抗争。

© Milton Glaser “你需要积极参与到你所生活的时代中去,并尝试着改变现有处境” 在弥尔顿·格雷泽的设计艺术中,人文主义的光芒始终明亮而卓绝地闪耀着。在接受采访时,他曾表示艺术家自身就应该是一位优良的市民,“这意味着,你需要积极参与到你所生活的时代中去,并尝试着改变现有处境”。在2004年,格雷泽获得了库珀·休伊特国家设计博物馆(Cooper Hewitt National Design Museum)的终身成就奖,在2011年,他获得富布赖特协会(Fulbright Association)的相同奖项。他是第一位获得美国国家艺术奖的平面设计师,由时任美国总统的奥巴马亲手授予国家艺术奖章。在他逝世当天,《纽约时报》发表的悼念评论中,将他称作“改变美国视觉文化语汇”的人。

奥巴马为格雷泽授予奖章,© Charles Dharapak 而这一切,似乎始终与纽约息息相关。城市作为当代艺术发生的空间基础,拥有一种与乡村、郊区等其他群落不同的聚合力:公共空间的扩大,让人们得以通过多元化的人际交流和社会交往为基础产生联结。思想的交流、文化的交换,影响着城市的建设和发展,也造就了与众不同的城市文化。这位犹太裔的设计艺术家热爱这座孕育了众多艺术家和诗人的灵感之城,所秉持的一切观念,内核都体现着对于纽约城市价值的认知和守望:年轻的时候,他曾居住在纽约下东区的圣马克广场,与其他心怀梦想的但穷困潦倒的艺术家一起,为建设他们心中的理想之城不惜付出一切努力。“一切都活泼、雀跃、放肆,” 他说,“他们每个人都像是特殊团体中的一部分,的确是这样。” 在此之后,黑暗的70年代到来。他和妻子一同搬离了时常发生犯罪事件的下东区,但就算是在新的街区里行走,他依旧会感到恐惧,害怕随时可能发生的枪击、抢劫和暴乱。但就是在这段时间里,他创造出了“I ♥ NY”系列,让人们找回了些许坚守这座城市的希望。格雷泽本人,则从未停止过对纽约现状的思考和关切,在接受《纽约时报》2016年的专访,他提到了自己的忧虑: “现在问题很大……你不能用成千上万人的无家可归,换取这样大的发展。” 尔后,他又说,假如他在今时今日再去设计 “I ♥ NY”的后续标语,他更多想要的,是“城市中的一种公平感,不管那意味着什么。” 整整91年,格雷泽一直热爱着他的城市,即便在最困难的时候也从未想过放弃,更未想过逃离。正如他自己所说: “我从未将这座城市与我分离开来。我觉得我就是这座城市。我就是这座城市呈现出来的模样。这是我的城市,我的生活,我的视野。”

© The Wall Street Journal 怀抱着这样诚挚的爱,希望已在天堂的格雷泽先生,能够依旧以温情的目光凝视着这座城市,这颗星球,以及生活于其间的芸芸众生,将那种极致的热情和眷恋,播撒在需要关怀的地方。 (责任编辑:佚名) |

高层论坛 | 省部长论坛 | 理论探索 | 强国论坛 | 党政建设 | 政策研究 | 军事纵横 | 区域发展 | 风云人物 | 时事观察 | 小康中国 | 海峡两岸 | 艺术纵横 | 文明时代 | 本站专访 | 房地产风云 | 外商投资 | 企业风云 | 城市评论 | 新闻评论 | 经济评论 | 时政论坛 | 国际论坛 | 民生论坛 | 深度看点 | 财经论坛 | 教育留学 | 传统文化 | 科技探索 | 母婴频道 | 征婚交友 | 时尚购物 | 评论电视 | 评论电台 | 民风民俗 | 国学儒风 | 妇女儿童 | 糖酒文化 | 航空航天 | 中评音乐 | IT数码 | 美食频道 | 北京 | 天津 | 上海 | 重庆 | 河北 | 河南 | 云南 | 辽宁 | 黑龙江 | 湖南 | 安徽 | 山东 | 新疆 | 江苏 | 浙江 | 江西 | 湖北 | 广西 | 甘肃 | 山西 | 内蒙 | 吉林 | 福建 | 贵州 | 广东 | 青海 | 西藏 | 四川 | 宁夏 | 海南 | 台湾 | 香港 | 澳门 | 陕西 | 运动竞技 | 新硬件时代 | 消防应急 | 雄安新区 | 粤港澳大湾区 | 一带一路 | 物联网 | 欧洲频道 | 非洲频道 | 亚太聚焦 | 两会频道 | 澳洲频道 | 国际经济 | 美洲频道 | 财富领袖 | 晚霞溢彩 | 人社保障 | 特色小镇 | 互联网+ | 国际交流 | 科技创新 | 实业发展 | 网络金融 | 产业联盟 | 脱贫攻坚 | 投资发展 | 智慧城市 | 科技工业 | 会议专题 | 聚焦海外 | 新疆建设兵团 | 民政工会 |

怎样为一座城打造爱的宣言?弥尔顿·格雷泽告诉你

时间:2020-07-02 15:10来源:中国网 作者:程彦彬 点击:

次

怀抱着这样诚挚的爱,希望已在天堂的格雷泽先生,能够依旧以温情的目光凝视着这座城市,这颗星球,以及生活于其间的芸芸众生,将那种极致的热情和眷恋,播撒在需要关怀的地方。

顶一下

(0)

0%

踩一下

(0)

0%

------分隔线----------------------------

- 上一篇:蓝庆伟:美术馆的秘密

- 下一篇:艺术理论家、批评家刘骁纯逝世 美术界深情悼念

- 发表评论

-

- 最新评论 进入详细评论页>>

- 精彩文章

-

- 艺术理论家、批评家刘骁纯逝世 美术界深情悼

著名艺术理论家、批评家刘骁纯先生因病在深圳去世,享年79岁。据其遗嘱,不开追悼会,...

- 怎样为一座城打造爱的宣言?弥尔顿·格雷泽告

怀抱着这样诚挚的爱,希望已在天堂的格雷泽先生,能够依旧以温情的目光凝视着这座城市...

- 蓝庆伟:美术馆的秘密

1963年2月10日至3月4日,身在纽约的人在大都会艺术博物馆看到了当时美国人迷恋的欧洲...

- 市供销社发挥“供销农担贷供应链金融”优势

我社将继续加强“供销农担贷供应链金融”工作推进力度,加强区县业务负责人员及借款主...

- 新邵县迎光乡召开2020年基干民兵应急排点验大

为进一步加强民兵整组工作,推动民兵预备役工作更好更快发展,7月1日,迎光乡召开202...

- “直播带货”等食品安全必须依法监管

不管是“网红代言”还是“直播带货”的食品安全经营行为,都需要受到依法监管。只有从...

- 艺术理论家、批评家刘骁纯逝世 美术界深情悼

- 中央文献网

- 中国全国人大

- 中央统战部

- 中共中央党校

- 毛主席纪念堂

- 邓小平纪念馆

- 中国台湾网

- 中央档案馆

- 中央综治委

- 中央编制办

- 中国全国政协

- 最高人民法院

- 全国最高检

- 解放日报网

- 中国外交部

- 中国国防部

- 中共青年团

- 国家发改委

- 中国教育部

- 中国科技部

- 中国工信部

- 中国国家民委

- 中国公安部

- 中国监察部

- 中国民政部

- 中国司法部

- 中国社保部

- 中国国土部

- 中国环保部

- 中国住建部

- 中国交通部

- 中国铁道部

- 中国水利部

- 中国农业部

- 中国商务部

- 中国文化部

- 中国卫生部

- 国务院法制办

- 国务院新闻办

- 国务院扶贫办

- 国务院国资委

- 国家防腐局

- 中国人民网

- 中国新华网

- 中国经济网

- 中国政府网

- 中国网网站

- 中国光明网

- 中国日报网

- 美国美联社

- 俄通社塔斯社

- 法国新闻社

- 中国新闻网

- 中央联络部

- 紫 光 阁

- 中纪委监察部

- 路透社中文网

- 京东商城网

- 英国国通社

- 有 券 网

评论网版权所有 ,未经书面授权禁止使用

Copyright © 2008-2011 by www.pinglunnet.com all rights reserved.

浏览本网主页,建议将电脑显示屏的分辨率调为1024*768

京公网安备11010802025113号 《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》 编号:京ICP备17062725号

Copyright © 2008-2011 by www.pinglunnet.com all rights reserved.

浏览本网主页,建议将电脑显示屏的分辨率调为1024*768

京公网安备11010802025113号 《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》 编号:京ICP备17062725号