“马歇尔计划”(Marshall Plan)被视为历史上最成功的经济外交战略之一,这一称誉理所应当,但最重要的并不是它带来的那些资金,而在于它让遭受战争重创的西欧在贸易上抛弃了相互消耗的双边主义。

能做到这一点是因为它结束了导致强调双边清算的美元短缺,而这有赖于制度上的设计,该计划在欧洲经济合作组织(Organisation for European Economic Co-operation)内部创建了“欧洲支付同盟”。这带来了经常项目的可自由兑换,从而也造就了我们如今视为理所当然的自由的多边贸易世界。

唐纳德•特朗普(Donald Trump)政府中位高权重的经济民族主义者,很可能会指责前辈们取得的这一成就。在贸易方面,他们喜欢双边平衡胜过多边平衡;在政策上,他们喜欢双边主义胜过多边主义;比起基于制度的合作,他们更喜欢单方面行使美国权力。

我们必须庆幸的是,上世纪30年代的种种灾祸已使当时持有同样狭隘的民族主义和保护主义观点的人士声誉扫地。不敢想象如果这些人掌权的话会发生什么。他们当时就完全错了。现在也是错的。他们必然失败。我们的命运取决于这一点。

1945年,加州大学伯克利分校(Berkeley)教授霍华德•埃利斯(Howard Ellis)发表了一篇重要文章,论述当时在贸易领域非常盛行的双边主义的危害。他的结论是:“在很多方面,双边主义是施加于国际贸易之上的最令人反感的约束形式。”

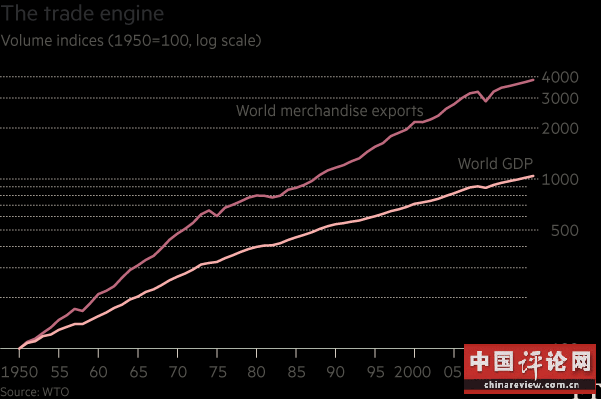

为什么会这样?设想一下,如果每家企业都被要求平衡与其他任何一家企业之间的销售和采购,我们的国民经济会变成什么样。这将导致成本高得离谱——简直是疯狂。正是因为劳动分工的复杂程度得以大幅提高,才使我们拥有资金,也从而有可能使整个经济中的收入与支出达到平衡。理查德•鲍德温(Richard Baldwin)在《大融合》(The Great Convergence)一书中辩称,贸易使得同样的事发生于跨境之间,进而带来更大的繁荣。近70年前从双边向多边平衡的转变是贸易激增的起点,而贸易增长推动了全球经济增长(见以下图表)。

在多边经济中,双边贸易平衡并不重要。当然,总体预算约束仍然重要。但实际上,我对离得最近的超市一直保持逆差对我(或它)无关紧要,只要我不把自己所有的钱挥霍一空。

正是出于差不多同样的原因,贸易外交的全球框架一直保持多边性和非歧视性。它还寻求将贸易自由化与货币自由兑换相结合——从经常账户开始。但在构建这一全球机制的过程中,不言自明的是,一国境内的商业往来与跨国贸易之间在政治上有天壤之别:后者涉及不被信任的外国人。因此,规范贸易承诺在实践中的最佳方式是采取互惠安排。非歧视待遇与互惠的结合恰恰成了战后全球贸易体制的基础。

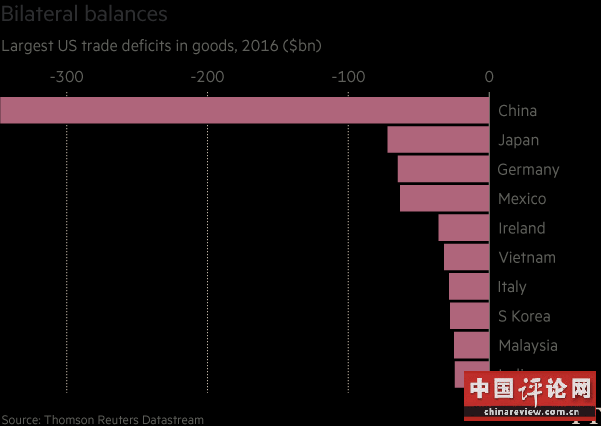

当今的民族主义者会说,这完全没错,但无法实现贸易平衡。有些国家存在巨额贸易顺差,而有的国家逆差巨大。前者在掠夺,后者是毁灭性的。他们认为,这种状况必须停止。他们坚持认为,双边主义也是达到这个目的的一种方式,因为现在的双边贸易失衡如此巨大。

这是严重误导。首先,双边贸易平衡是没办法确保的,除非持续地干预私营企业和个人的决策并且不断改变干预方式。事实上,这必将导致计划经济。荒谬的是,这个想法竟然是由一个理论上应该致力于经济自由化的政府提出的。其次,这将变成一场“打鼹鼠”游戏:每当美国想减少对A国的逆差,随着进口来源转移,对B国或C国的逆差就会扩大。第三,结果将形成一套无比复杂和不确定的贸易规则:如果世贸组织所有成员都以双边规则来管理与他国的贸易,就需要有超过1.3万个这类协定,这简直是疯了。这种做法将撕毁所有现有协议,造成贸易政策混乱。

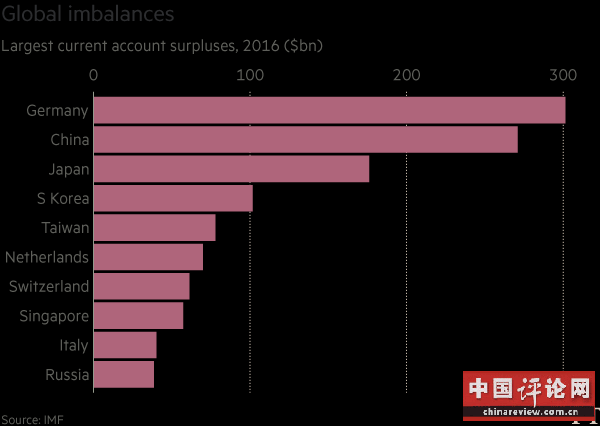

正如斯蒂芬•罗奇(Stephen Roach)所指出的,经常账户赤字和盈余都是宏观经济现象——特朗普那些奉行保护主义的顾问们忽略了这一点。赤字或盈余乃一国总收入和总支出的差额,或该国储蓄和投资的差额。中国人和德国人花的比赚的少,而美国人花的比赚的多。罗奇认为,后者必须更加节俭,而不是怪罪外国人。

罗奇的观点大体上是正确的,但不是全部正确。如果一个非常庞大的经济体,比如美国,打算大幅提高其国内储蓄,而当全球实际利率如此低、需求如此疲软时,就可能导致全球衰退。我在2007-08年金融危机之前曾说过,不可持续的美国支出在推动全球需求。在这种情况下,中国、德国等国储蓄过剩就是个全球问题,因为我们缺乏将这些储蓄吸收到其他地方具有生产性的、可持续的投资中的办法。

因此,正如约翰•梅纳德•凯恩斯(John Maynard Keynes)所说,总体失衡是公共政策的一个合理问题。但这些失衡不能通过双边协议来处理。这是一条饱含恶意、注定走向政策失败的道路。这些失衡需要用多边方式来处理,因为它们是一种多边现象。如果能通过宏观经济政策和资本账户、而不是通过贸易手段来解决这些问题,将更加富有成效。特朗普政府现在兜售的双边主义是一种妄想,不会起作用,但会造成巨大损害,必须将其埋葬。

译者/何黎