|

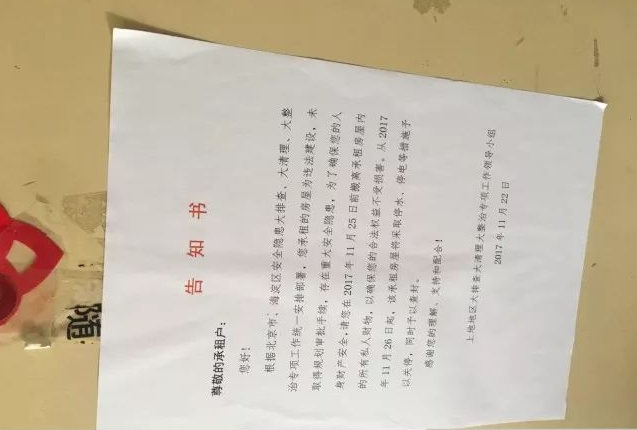

来源:三联生活周刊 如果不是一场大火,很难有人会注意到位于大兴的新建村。新建村很偏,距离最近的地铁站是4号线“黄村火车站”,两地相距十公里。这里聚集着数以万计的打工者,他们来自全国各地。平常的时候,他们很少出去,因为到达地铁站,需要坐上10站公交车。 一直以来,他们在新建村自给自足,仿佛被北京城市化的进程遗忘。直到2017年11月,村子才接到命令拆除腾退。11月18日,一场大火,加速了这场迁徙。几天之内,新建村空了,走的走,散的散,原本运输货品的小货车全部都做了搬家之用,拥挤在新建村东西走向的大马路上,价格也从400左右涨到了800起。两边的居住区和小作坊里已经人去房空,只剩下一些带不走的柜子和废弃的衣服。 正在清退的新建村(王珊 摄) 与时间赛跑 用钳子剪断电缆的一瞬间,徐峰觉得人生所有的念想和希望也都随着去了,那是一条长约十几米的电线,线的另一头连着一个大插排,整个汽车修理铺的用电都是通过它源源不断地传送过来的。每次电源开启的一刹那,徐峰都觉得距离好日子近了一步。现在,其他的东西都已经归络完毕,就剩下这根电线,剪的一瞬间也就因此有了告别的仪式感。“哪个我都不舍得留下,对别人来说是废品废物,在我这都有用。”大火之后,突然而来的搬迁要求,让徐峰的修车铺成了眼前空落落的图景。 徐峰从铺子里头走到外头,飘忽的眼神最终落到了外面停着的一辆车上,这是早上村里人开过来的,说刹车不管用了,让帮忙修理下,“我跟他说我这已经不营业了,但他非让我修,说着急搬家,一会出了事故怎么办。”徐峰边说边提着工具箱走到车边,有些无奈地开始卸后车轮,想看看车闸怎么了。很快,他就弄清了问题,这对他来说并不是难事,一辆汽车1900多个零件,他个个都门清儿。 徐峰的汽车修理铺在新建村已经有一年的时间,生意还算不错。他的店面位于交叉路口,车来车往。新建村本身就是个大的汽车集散中心,村子内仅工商在册的服装企业就有82家,加上各种小作坊以及其他的环保、及加工企业,可谓车流不息。 正在清退的新建村(王珊 摄) 然而,现在,火灾后的新建村好像成了一个运动竞技场,所有的人都在与时间赛跑,以将更多的财产抢救出来。徐峰旁边的公寓老板老刘和一个员工费力地抬着一台冰箱,试图塞进小面包车里。他无暇说话,拆迁使用的推车已经到了前面的路口,而他的四五十间公寓里还有一半的空调没有拆出来,“这次赔大了,我得找房东要装修的钱。”他边说边冲进了公寓里。 没有人看到具体的搬离通知,也没有谁过来告诉新建村的居民哪天是最后期限,但整个巷子里都人心惶惶地传言着“三天之内必须搬离,否则直接拆迁,物品损失概不负责”。徐峰旁边的小吃店和超市都已经空了,有人走得时候还过来跟他打过招呼,同在异乡,邻居也相处成了亲朋好友。“北京已经不欢迎我们了。我们可以走,但总得给我们点时间吧。” 距离徐峰店铺几十米远的羊蝎子店的小许已经在这场赛事中败下了阵。早上他刚进店门想把店里的铜锅收拾出来,便被人轰了出来。店门的玻璃瞬间被吊车戳碎了,招牌也掉了下来。他的电视还没来及拆,被人连拽带抱地收走了。他的老婆抱着两岁多的孩子坐在店里,孩子扯着嗓门地哭。 正在清退的新建村(王珊 摄) 小许有些恍惚,昨天晚上,他还偷偷地营业了一把,来店的客人还不少,一直到11点多都没有关门。“羊蝎子没了,只能吃火锅。不好意思,您点的海带、粉丝也没了。”小许冲着客人抱歉,这几天,他没敢进货,能退的货品也都退了,“店开一天就赔一天的房租,不开不行。”客人们也不在意,村里的店多数都已经搬走了,能找到一口热的吃的已经不容易。小许端菜盘的时候眼睛酸了下,他来北京十多年,在新建村也待了四五年,熟悉这里的一切,每个月的三十号和1号,村里打工的人会鱼龙般地涌进他的店里,“工厂发工资,大家都会来搓一顿。” 徐峰没有想到一场大火会带来这样的结局。初闻到烟味的时候,他正和妻子,还有学徒正在店内吃饭,刺鼻的味道呛得他们咳到不行。徐峰想,“坏了,屋子里着火了。”三人立即分头行动,满铺子找着火点,最后找到了外边,他们看到距离几十米远的聚福缘浓烟滚滚,周围已经站满了人,大家都是巡着味道出来的。“居住在新建村的人,其实都特别在意安全。说句不好听的话,如果有工人出事了,我们赔不起,搭上自己身家性命也赔不起。”徐峰想起自己曾待过的一家修车铺,工人在修车的时候,撑着车子的架子要倒了,店铺里的老板直接冲过去将工人拖了出来,自己却被砸在了下面。 “我怕自己回不去了” 徐峰的门店有120平左右,前面大部分区域都做了工作间,后面挨着墙隔出了10多平米的空间住人。他和他的老婆就生活在这个狭小的区域内:一张双人床占据了三分之一的空间,简易衣柜已经清空了,衣服全都摊在床上面,看起来乱糟糟的。床头旁边有一张桌子,夏天用的风扇还没来及收起来。她的老婆收拾着东西,不好意思地笑了笑。“我的整个家庭都在这里,吃喝住都在这里,定下三天搬离时间的时候,有没有人为我们考虑过。”徐峰向本刊抱怨。 徐峰为人实诚,从不报虚价,而且随叫随到,谁家车子有问题都会想到他。今年,他刚还完建设铺面借的欠款,眼看着生活朝着越来越好的方向奔去。原本,他已经打算今年赚了钱把隔壁的小吃店盘过来,再找两个修理工人。 现在,店里的两个工人还剩下一个,其中一个已经回了老家。三天内,徐峰跟供货商联系退了存货,好在都是熟人,能退的都退了。就这样,不算房租,他还损失了两万多,这相当于他们夫妻两人半年的收入。徐峰扬起手中的扳子,颓丧极了。 这已经不是他第一次被要求搬离。上一次是在去年。他的店原本在德茂庄附近,当时也是因为拆迁的原因,徐峰收到了搬迁的通知,“提前两个月告诉我们的,说做个准备,打电话说得时候也和和气气。”那个时候,尽管搬店也造成了经济损失,但是徐峰觉得是可以理解的事情,而这一次,他彻彻底底地感受到了什么叫“驱逐”,“到处都在驱赶外地人口,我还能到哪去?我一无所有了。” 徐峰想起家里的一对儿女,都是用钱的时候,现在没了修理铺,怎么办?他的女儿9岁上三年级,儿子六岁刚上小学。徐峰曾想把孩子带在身边,考虑到学籍以及支付能力,还是放弃了。每年,他只能见到儿女一两次,春节回家或者暑假爷爷奶奶带孩子过来,长久地异地相隔,两个孩子跟他都不亲昵,徐峰觉得很无奈。“我感觉在他们的概念里,爷爷奶奶才是爸爸妈妈,他们有什么事就去找爷爷,找奶奶,但什么都不跟我们说。” 徐峰把收拾的东西都存在了老乡那。他还没想好出路,旁边的邻居劝他赶快寻个晚上的住处,最好住得远一些,“临近的公寓每月的租金都涨了五六百,甚至上千”。徐峰想先回趟老家,看能不能寻一条出路,“现在老家车也多了,修车也有需求。”他又有些忧虑,他离开家乡已经14年,连县城的公路都不认识了,村子里的人很羡慕他父母,“儿子有出息,在北京开了店,赚了大钱”。“我怕自己回不去了。” 北京已经成了徐峰的第二故乡。2003年,他刚满16岁,就被同村的人带到北京学汽车修理,他的目的很明确,学一门“能养活自己一辈子的技术”,供弟弟妹妹读书。他背着一个大大的编织袋上了地铁2号线,里面装了从家里带的床褥和几件衣服。他有些紧张,甚至不敢去坐地铁上的座位,还是村里的人把他拽了过去。在他的概念里,来了北京怎能不去天安门,趁极偶尔的一次休息,他一个人跑到了天安门,还在门前留了一张影。去天安门后来成了他的保留活动——每次父母和孩子来,他都会带着去转一圈,因为“不要钱”。 最初,徐峰在一个汽车修理铺当学徒。在当时崇尚技术的年代,要想别人将看家本事传授给你,仅付出努力还不行,还得有真心。他很好学,每次师傅修车的时候,他都毕恭毕敬地蹲在旁边,递扳手、套筒、螺丝刀等;等师傅休息的时候,他就跑过去端茶倒水,晚上还会给他们打好洗脚水。“师父的袜子我都洗过。”徐峰话说得很慢,好像每一个字都能把他拽回过去中去。他觉得师傅和学徒的关系好比医生和护士,医生做手术的时候,护士只能在旁边协助,学徒工永远是护士的角色。徐峰的目的很明确,他想做医生。 这一愿望终于在两年后实现。徐峰记得很清楚,当时一个客户送来一辆车,启动不了。维修的师傅有十年的修车经验,试了各种办法,依然打不起来火。徐峰将自己的想法提了出来,他认为是点火器的一个模块出了问题,师傅说不可能。徐峰只得作罢。 第二天早上,他早起,偷偷地将里面的小器件换掉,车子便修好了。也就是这件事情,让车铺的老板开始注意到他,让他开始干师傅的活,还将他的工资从100块钱涨到400多。徐峰记得他最多的一个月开过466元钱,“那拿在手里,感觉像一笔巨款,比现在4000都多。”徐峰将钱全部给了弟弟妹妹交学费。就是靠着手中的工具箱,徐峰将弟弟妹妹送进了大学,“他们全都比我有出息,过得比我好。”整个交谈的过程中,徐峰只有在这个时候眼睛才有了些神色,脸上也看着光亮起来。 自己开个修理铺的决定是在来北京的第十年才下决心执行的。这是徐峰一直以来的梦想。他曾经在一家汽车修理厂当技术指导,做的是培训的活,一个月工资就有七千多。干了半年他就辞职了。“给别人打工赚得多,但终究看不到未来,自己做,苦点却有奔头。现在,我连明天都看不到了。” 德茂庄附近的店距离新建村有10公里的路程。开业的那一天,徐峰特意买了两盘长长的鞭炮,取“红红火火”的意思。店里的东西和零配件摆得整整齐齐,每次下班,即使再晚,他和老婆都会将地面打扫得干干净净,不像一般小的修理点,到处都是污渍油迹。“我知道自己算是北漂,但是我也想堂堂正正的。” 如今,徐峰整个人看起来像霜打了的茄子,“北京是怎么了,不说做贡献吧,起码我们也是靠劳动赚钱的,没偷没抢。”他想起有一年春节,他正在老家过年,看到新闻里北京车辆瘫痪,维修师傅都回家了,修车找不到人,新闻号召所有的师傅都快回到自己的岗位上。”第二天,徐峰就买了火车票回了京。“以前觉得回家买车票难,现在是进京越来越难了。” 共生的权利 除了新建村之外,整个北京也加快了清退外来人口的速度。2017年初,北京市政府决定,以疏解非首都功能为工作导向,于2017至2020年期间,在全市范围内组织开展“疏解整治促提升”专项行动。这样做的目标是保证2020年北京市常住人口规模控制在2300万人以内,并在2020年以后长期稳定在这一水平。大火推进了这项进程,一座热闹红火的城市,一夜之间陷入了拖家带口的匆忙中。 11月24日,上海交通大学经济学教授陆铭在个人公号发表了一段文字,针对新建村的火灾,表达了对“清退外来人口”的看法,“安全事故本身不是群租导致的,应该治理的是安全隐患,不是赶人”,“就算安全事故是由群租导致的,此时应该提供安全的住所(比如说开放公共场所),而不是赶人,拆房子。” 作为一名经济学家,陆铭理解北京疏解人口的目的,即让更多的人口输送回乡或者去其他的城市,以缓解北京的人口压力。“但从结果上来看,这一举措并没有达到目的。很多人未必会离开城市,因为回去找不到更好的工作。既然城中村不能居住,那么,根据经济规律,为了保持一定收入水平在城市谋生,他们仍会选择其他地方租住。” 一直以来,陆铭都反对通过政府的整治行动来达到大量服务人口回流的目的,“目前的一些做法可能会与市场本身的发展规律相悖。”在陆铭的观察中,中国即将进入后工业化阶段,服务业比重会越来越高,而如北京、上海这样更大更强的城市消费型服务会更加旺盛,回流的人口恰恰是服务的供给者。 即使居住在上海,陆铭本身也感受到了这种政策行动的带来的不便,他居住的街区街面上已经明显比以前冷清,请的小时工价格已经明显变贵。反应最强烈的是出租车司机,因为在关街边店后,他们连吃饭都找不到地方,“有的出租车司机为了吃饭被贴罚单,这些最近也成为一个现象。” 陆铭更愿意用“共生”来描述被迁出人口和现有城市人口之间的关系。“当一个城市来了一个大学生,这个大学生会产生对其他劳动力的需求,主要是在两个环节。一个是生产,比如你在金融街,需要人给你做卫生、保安,你在政府部门,有没有人给你做后勤;还有一种就是生活中的互补性,收入越高的人群,收入越高,对消费性服务业的需求就越高,你要雇保姆,去外面吃饭等等,这就是一种共生。” 陆铭说,对服务人口的管制,短期内看到的结果是对人们的造成生活不方便,生活服务的价格上涨;长期来看,城市的高端劳动力也会因此流失,“因为他在一个城市生活不方便,宜居程度下降了,就会选择其他的城市。”陆铭告诉本刊,“宜居不只是城市看起来干净整洁,它的一个非常重要的维度就是生活成本低。低技能劳动者恰恰是他们用自己的低生活质量维持了这个城市的低生活成本。” 认识到这一点,陆铭认为应该在提高低收入群体的居住环境方面多下功夫。他以香港等地的廉租房等为例,“政府提供的公租房非常狭小,并形成类似低收入者的聚居区,而这恰恰是城市活力的表现,有利于降低城市成本,同时也为城市的低收入者提供了生活的基础。”陆铭认为,“城市低收入者有权利寻找更好的生活,而留在城市收入更高,正是他们对美好生活的追求。任何城市的公共政策都应该着眼于常住人口。经济效率与社会公平是可以兼顾的。” 收拾东西的时候,徐峰接到了弟弟的电话。弟弟告诉他自己辞职了,行李已经收拾好,准备回老家,“他说良乡那里也在清退外来人口,房子不能租了。”徐峰的弟弟大学毕业,在一家公司做管理工作。几年前,徐峰就是靠着修车一点一滴攒钱将弟弟送进了大学,送到了北京。 (文中徐峰、小许为化名) (责任编辑:佚名) |

高层论坛 | 省部长论坛 | 理论探索 | 强国论坛 | 党政建设 | 政策研究 | 军事纵横 | 区域发展 | 风云人物 | 时事观察 | 小康中国 | 海峡两岸 | 艺术纵横 | 文明时代 | 本站专访 | 房地产风云 | 外商投资 | 企业风云 | 城市评论 | 新闻评论 | 经济评论 | 时政论坛 | 国际论坛 | 民生论坛 | 深度看点 | 财经论坛 | 教育留学 | 传统文化 | 科技探索 | 母婴频道 | 征婚交友 | 时尚购物 | 评论电视 | 评论电台 | 民风民俗 | 国学儒风 | 妇女儿童 | 糖酒文化 | 航空航天 | 中评音乐 | IT数码 | 美食频道 | 北京 | 天津 | 上海 | 重庆 | 河北 | 河南 | 云南 | 辽宁 | 黑龙江 | 湖南 | 安徽 | 山东 | 新疆 | 江苏 | 浙江 | 江西 | 湖北 | 广西 | 甘肃 | 山西 | 内蒙 | 吉林 | 福建 | 贵州 | 广东 | 青海 | 西藏 | 四川 | 宁夏 | 海南 | 台湾 | 香港 | 澳门 | 陕西 | 亚太聚焦 | 晚霞溢彩 | 运动竞技 | 两会频道 | 人社保障 | 欧洲频道 | 国际经济 | 一带一路 | 物联网 | 新硬件时代 | 非洲频道 | 美洲频道 | 澳洲频道 | 财富领袖 | 新疆建设兵团 | 网络金融 | 特色小镇 | 互联网+ | 国际交流 | 科技创新 | 实业发展 | 聚焦海外 | 产业联盟 | 脱贫攻坚 | 投资发展 | 智慧城市 | 科技工业 | 会议专题 | 民政工会 |

大兴火灾之后的异乡人:还能到哪去?我一无所有

时间:2017-11-27 16:00来源: 三联生活周刊 作者:未知 点击:

次

如果不是一场大火,很难有人会注意到位于大兴的新建村。新建村很偏,距离最近的地铁站是4号线“黄村火车站”,两地相距十公里。这里聚集着数以万计的打工者,他们来自全国各地。平常的时候,他们很少出去,因为到达地铁站,需要坐上10站公交车。

顶一下

(0)

0%

踩一下

(0)

0%

------分隔线----------------------------

- 发表评论

-

- 最新评论 进入详细评论页>>

- 精彩文章

-

- 坚定理想信念

习总书记一再强调,理想信念就是共产党人精神上的“钙”,没有理想信念,理想信念不坚...

- 良好家风,是抵御贪腐的无形“防火墙”

“一人不廉,全家不圆”绝不是危言耸听,倘若“后方失火”“后院起火”,焉能让权力常...

- 写好新时代的答卷

“这场考试还没有结束,还在继续。”昨天的成功并不代表着今后能够永远成功,过去的...

- “趣味扶贫资料”是典型的不作为

近日,各地脱贫攻坚大排查情况专项交叉督察工作有序展开,但督察中的“趣闻资料”却让...

- 让科技创新之花在华夏大地怒放

马克思曾深刻指出:社会劳动生产力,首先是科学的力量。1988年9月,邓小平同志根据当...

- “冰花男孩”不光有感动,还有反思

“冰花男孩”只是贫困地区孩子上学的一个缩影,透过感人的故事,还要看到其背后所反...

- 坚定理想信念

- 中央文献网

- 中国全国人大

- 中央统战部

- 中共中央党校

- 毛主席纪念堂

- 邓小平纪念馆

- 中国台湾网

- 中央档案馆

- 中央综治委

- 中央编制办

- 中国全国政协

- 最高人民法院

- 全国最高检

- 解放日报网

- 中国外交部

- 中国国防部

- 中共青年团

- 国家发改委

- 中国教育部

- 中国科技部

- 中国工信部

- 中国国家民委

- 中国公安部

- 中国监察部

- 中国民政部

- 中国司法部

- 中国社保部

- 中国国土部

- 中国环保部

- 中国住建部

- 中国交通部

- 中国铁道部

- 中国水利部

- 中国农业部

- 中国商务部

- 中国文化部

- 中国卫生部

- 国务院法制办

- 国务院新闻办

- 国务院扶贫办

- 国务院国资委

- 国家防腐局

- 中国人民网

- 中国新华网

- 中国经济网

- 中国政府网

- 中国网网站

- 中国光明网

- 中国日报网

- 美国美联社

- 俄通社塔斯社

- 法国新闻社

- 中国新闻网

- 中央联络部

- 紫 光 阁

- 自助游网站

- 中纪委监察部

- 路透社中文网

- 京东商城网

- 英国国通社

- 有 券 网

- 中国靓号网

评论网版权所有 ,未经书面授权禁止使用

Copyright © 2008-2011 by www.pinglunnet.com all rights reserved.

浏览本网主页,建议将电脑显示屏的分辨率调为1024*768

京公网安备11010802025113号 《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》 编号:京ICP备17062725号

Copyright © 2008-2011 by www.pinglunnet.com all rights reserved.

浏览本网主页,建议将电脑显示屏的分辨率调为1024*768

京公网安备11010802025113号 《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》 编号:京ICP备17062725号